一主四化:广东精准攻关产业扶贫

南方日报讯(记者 刘进 胡念飞) 在时间的沙漏里,离全面建成小康社会只剩下最后五年。“小康不小康,关键看老乡”,扶贫开发之于小康社会建设的意义,早已不言而喻,尤其是对于承载着“三个定位、两个率先”时代期许的广东而言。

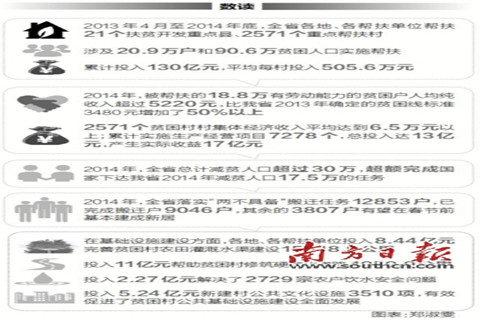

所以,当第一轮扶贫“双到”取得重大突破之后,广东并没有就此止步。2013年4月,新一轮扶贫“双到”工作启动,广东再启征程。胡春华书记一语切中要义:新一轮扶贫开发要更加注重用发展的办法解决贫困问题,要激发贫困地区发展的内生动力,发挥贫困地区脱贫致富的主体作用。

发展什么?如何发展?两年间,万千广东扶贫人为之孜孜不倦,积极探索一条条在发展中解决贫困问题的产业扶贫攻坚之路。

新变化 新面貌18万贫困户人均纯收入比增五成

新一轮扶贫开发更加注重用发展的办法解决贫困问题,着重激发贫困地区发展的内生动力,发挥贫困户和贫困地区自身在脱贫致富中的主体作用。

2月初的粤北山区,一到傍晚,气温便很快低至三五度。田野里的风,虽然称不上割面刺骨,但置身其中一会,整个人就会止不住打起寒战来。此时,乳源县桂头镇阳陂村200亩香芋种植基地里,几十个村民正干得热火朝天。

田埂上,不整齐地堆放着用蛇皮袋包裹起来的新鲜香芋。未来几天,它们将陆续被送往东莞等珠三角城市的农贸市场、超市,并最终出现在千家万户的餐桌上。

这是一个收获的时节。

“今年比去年又多(种)了几亩,忙不过来就找了几个帮手的,一个人工一天要付70块钱。”贫困户冯香勤说。冯家是阳陂村213户贫困户中的一员,此前一直靠种稻子打散工,维持着家里的生计。“日子过得紧巴巴的。”冯香勤说,直到在驻村干部的指导下加入了村里的芋头产业合作社,生活才迎来了改观。过去一年,仅靠种植香芋,冯家便新增收入3万余元。

冯香勤家正在发生的变化,如今在广袤的南粤乡村里,不难找到更多相似的例证。

茂名信宜学地村,有着一双巧手的贫困户王槐丹,靠着在村内供港蔬菜基地的打工收入,终于盖起了两层楼的水泥房。在该村,近两年外出务工的村民中有1/3返回了村里,在家门口两个产业基地里,一边种地一边打工。

在阳春春湾镇,刘屋寨村47户贫困户集体入股蔬菜种植专业合作社后,通过免费获得种苗、肥料并保底收购赚取种植收入同时,仅土地租赁收入加上入股分红,户均年增收稳保逾千元。

据省扶贫信息监测系统近日统计,2014年,被帮扶的18.8万有劳动能力的贫困户人均纯收入超过5220元,比同期省定的贫困线标准增加了50%以上。全省总计减贫人口超过30万,超额完成了国家下达我省2014年减贫人口17.5万的任务。

新机制 新突破产业扶贫与精准扶贫有机结合

今年的“中央一号”文件,在连续十二年聚焦“三农”的同时,将“围绕建设现代农业,加快转变农业发展方式”放在首位。构建现代农业体系,不仅是广东农业发展的主要路径,也是新一轮扶贫攻坚的重要突破口。

其实,贫困村的变化还不止于此。

坐在家里接订单,不出村子收货款,这对于雷州市企水镇塘头村的村民们来说,两年前还是一个天方夜谭。但如今,一个名为“湛江驻村人扶贫专营店”的淘宝店便让一切变成了现实。圣女果、黑芝麻、红稻米……等一个个本地“土特产”,不仅上了网、出了村,有的甚至远销境外。

经王槐丹一手选摘的豆苗,在珠海市区一些对口扶贫地区优质农产品批发市场、销售专区、直营店里,受到了当地市民的青睐。

还有,在佛山、惠州,一批产自贫困村的特色农产品,通过区域统筹搭建的流通体系,实现了农超对接、农企对接和农园对接。

过去两年,这种依托于扶贫平台而展开的跨地域产业合作正在全省范围内多点开花,构建现代农业体系,不仅是广东农业发展的主要路径,也是新一轮扶贫攻坚的重要突破口。产业扶贫的广东图景雏形初现。

在这场实践中,广东没有陷入产业扶贫的历史窠臼。通过机制和体制创新,在突出以精准扶贫解决点上问题的同时,更注重发挥市场作用从面上提升被帮扶地区的农业产业化水平,实现了精准扶贫与产业扶贫的有机结合。

这场气势磅礴的产业化扶贫实践,总的来说,可以归纳为“一主四化”:

——政府主导。出台产业扶贫政策及相关实施细则,构建产业扶贫的制度保障;完善市场调节主导资源配置的基础性作用,动员更多社会力量参与扶贫,构建产业扶贫的力量保障;建立企业、村集体和农户之间的生产和利益分享与平衡机制,构建产业扶贫的机制保障。

——平台化。依托于扶贫团队,联合各级政府、部门搭建服务与组织的统筹协调平台,促进帮扶地政府和被帮扶地政府强化协同合作,发挥各自优势,为扶贫开发提供组织保障。

——产业化。设立产业扶贫专项资金,因地制宜谋划产业布局,明确产业扶贫的思路和方向,以产业开发和产业建设为具体形式,促进要素集聚、市场打通,进而推动农业产业化。

——基地化。鼓励贫困户按自愿原则,通过土地、资金、技术和信息等要素整合,组建各类专业合作社,打造扶贫开发的产业载体,提高农业生产的组织化程度。在此基础上,以“公司+基地+合作社”的形式建设农业产业基地,推动农户从分散经营向适度规模经营转变。

——市场化。改变传统农业由农民找市场的做法,以市场为导向,鼓励企业根据市场的需求,主动对接产业基地,按市场需求发展生产;以政府购买服务形式,委托行业协会组织企业对接产业基地,以“订单式”购销扶贫地区农副产品;搭建流通、销售和服务等平台,为被帮扶地区农产品进入市场开辟直接通道。

新愿景 新期待贫困户成为反贫困的主体力量

在产业扶贫实践中,帮扶地和被帮扶地之间,一改原本单向的依赖关系为双向的合作关系,而扶贫开发也成为助推粤东西北振兴发展的一支重要力量。

两年的产业扶贫实践,全省贫困村中已经形成了一批极具特点的主导产业。扶贫工作围绕主导产业进行,农村产业集聚力不断增强,农民增收的稳定性也在不断提高。越来越多的贫困户直接参与到产业扶贫实践之中,成为反贫困的主体力量。

在阳江、茂名,在珠海市的帮扶引导下,80个贫困村中,建成各种特色农业产业基地已达32个,直接带动近3.5万农户人均年增收2100多元。

在韶关,310个重点帮扶村全部成立合作社,涌现了一批“蔬菜村”、“马蹄村”、“枇杷村”,参与产业化经营的贫困户达60%以上。

从全省层面看,全省2571个贫困村已累计实施生产经营项目7278个,涵盖种养业、加工业、土地租赁和物业出租等多个业种,产生实际收益17亿元,全省各地初步形成了一批集中连片大规模的“产业村”、“专业镇”。

与此同时,在产业扶贫实践中,帮扶地和被帮扶地之间,一改原本单向的依赖关系为双向的合作关系。以扶贫开发为平台,珠三角与粤东西北地区、粤东西北区域内部,市场、人力和资金等要素实现了有效交流,扶贫开发成为助推粤东西北振兴发展的一支重要力量。

当然,产业扶贫是一项复杂的系统工程,必须基于经济社会发展的系统规划进行不断的调整和完善。对此,广东已经有所设计。

着眼未来,在产业扶贫上,广东将突破一村、一镇发展观念,调整结构,连片规划,集中开发,形成规模;加大电商扶贫推动力度,建立多样化网上农产品销售平台,让产业与市场的关系更加紧密;此外,促进扶贫小额信贷与创新农村金融服务相结合,制定出台扶贫小额信贷扶持政策,将金融力量引入产业扶贫的各个环节。

走过了蹄疾步稳的2014年,我们有理由相信,步入收官之年的第二轮扶贫“双到”实践值得更多期待。