2022年农业乡村部与国家乡村振兴局发布《关于开展2022年“百县千乡万村”乡村振兴示范创建的通知》中强调“要立足县、乡、村资源禀赋和发展基础,体现东、中、西部区域特色”、”突出差异性、突出针对性”,足以看出乡村振兴示范创建要打破单一标准的创建体系,赋予乡村更大的发展空间,更为有效推动乡村精准化、特色化的发展振兴。

一、各地区乡村振兴发展现状

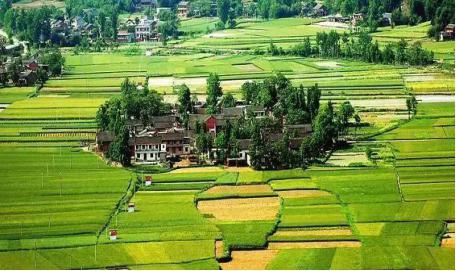

鉴于现阶段乡村发展不平衡的现状,各地区在推进乡村振兴示范创建应因地制宜、科学把握乡村差异化特征和发展趋势,结合不同地区的乡村属性,制定针对性强的发展对策。

东部地区:乡村发展多依托产业、资本,集群化效应形成,现代化程度较高

东部地区包括:北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东9省市,除北京外,其余省市均为沿海地区,近年来凭借其区位、资本优势,乡村多依托工业产业蓬勃发展,产业规模化、集群化效应显著,乡村现代化程度较高;北京市着重发展现代化农业,打造了“京西稻”“大兴西瓜”“平谷大桃”“通州樱桃”等多个名优农产品。此外,北京有全国最多的国家级种业研发机构和高端种业创新人才,科技兴农正当时。目前,北京农业科技进步贡献率已达75%。

中部地区:文化和区位条件是乡村发展基础,多呈现出“亦工亦农”状态

中部地区包括:河北、山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、海南,中部地区省份地理区位优势明显,交通四通八达,为其他省份源源不断输送劳动力,导致人才外流严重;自身产业体系不完全,乡村产业类型少、产业链条缺失,多停留在初始阶段,缺乏生产加工、物流仓储、科技研发等环节;中部地区历史文化底蕴浓郁,中原文化、黄河文化孕育了浓浓的乡愁情怀,品牌形象独树一帜,文化产业大有可为。

西部地区:多受自然条件制约,乡村产业发展同质化现象严重

西部地区包括:内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆,西部地区乡村振兴发展多受制于土地、地形地貌等因素制约,西北地区沙漠戈壁,干旱少雨,资源短缺;西南地区雨量充足,气候条件好,但是山地面积比例过大,整体耕作效率低于中东部地区,耕地质量差、地形复杂,不利于农业机械化发展;此外,另一制约西部地区乡村振兴的关键因素就是产业,西部地区农业现代化水平较低,缺乏精深加工、优质农产品规模化种植等;乡村产业大多雷同,“一县一业”“一乡一特”“一村一品”等模式尚未大范围推广。

二、各地乡村振兴示范侧重分析东部地区:以体系为重,持续健全乡村产业体系、优化营商环境、推动产村融合

东部地区乡村基本实现产业融合发展,城乡一体化进程较快,乡村基本实现现代化,接下来乡村重点振兴的方向构建完善的产业、综合服务、营商体系等,加快实现乡村振兴全覆盖。

侧重一 推动乡村产业高端化发展

搭建平台载体。将优势特色产业集群、现代农业产业园、农业产业强镇等农业产业融合发展项目、“互联网+”农产品出村进城工程和农产品仓储保鲜冷链设施建设与拓展农业多种功能有机衔接,以项目建设带动农业多种功能拓展。提升农产品加工园区建设水平,配齐原料生产、精深加工、体验展示、物流配送等设施,打造一批国际农产品加工产业园。建设拓展农业多种功能先行区,开展拓展农业多种功能量化评估,探索建立乡村多元价值实现机制。培育壮大龙头企业。围绕制约农业乡村现代化发展的“卡脖子”技术或短板领域,做强一批具有自主创新能力的科技领军型龙头企业。围绕粮棉油糖、肉蛋奶、种业等关系国计民生的重要行业,做强一批具有国际影响力的头部龙头企业。围绕果蔬茶等满足消费者多样需求的特色农产品领域,做优一批引领行业发展的骨干企业。围绕粮食生产功能区、重要农产品生产保护区、特色农产品优势区和脱贫地区,做大一批联农带农紧密的区域型龙头企业。

侧重二 营造良好发展环境

强化指导服务。持续改善营商环境,加强乡村基础设施建设,畅通现代要素向乡村流动的渠道。建立乡村企业家智库,通过线上线下多种途径听取乡村企业家意见建议。引导各类互联网企业、平台型企业发挥自身优势,建立乡村企业“人地钱货”直通车服务平台,为企业提供资金技术、用地用电、高素质人才、营销渠道、运营管理等服务。完善配套政策。落实财税政策,按市场化方式设立乡村产业发展基金,执行好中小微企业税费优惠政策,推行农产品初加工企业所得税优惠政策。强化金融扶持政策,用好“银税互动”“银信互动”“银单互动”贷款机制,开发“专项贷、订单贷、链条贷”等金融产品,发挥农业信贷担保体系作用,支持产品有市场、项目有前景、技术有竞争力的乡村企业,并鼓励社会资本到乡村投资兴业。

侧重三 加大产村融合发展力度

有序推进产村融合,实现产业强村。重点要建设乡村善治单元,促进自治法治德治有机结合,创新乡村治理方式,应用数字化技术提升乡村治理效能,推进乡村基层管理服务精细化。传承弘扬乡村优秀传统文化,繁荣兴盛文明乡风。健全公共设施建设管护机制,加强乡村厕所粪污、生活污水治理、生活垃圾资源化利用,推进生产生活方式绿色转型。

中部地区:以产业为重,不断丰富产业链条,推动一二三产融合发展

中部地区产业融合度普遍较低,产业链条亟待完善,未来乡村振兴发展多围绕“完善产业体系”,在人才引进、企业引进、技术支持、资金扶持和设施配套上,加大建设力度。

侧重一 构建三产融合的产业体系

加大政策扶持力度,促进全产业链开发,聚集现代生产要素,创新农民增收利益联结机制,打造新农民创新创业孵化平台,依托各地区优势特色主导产业,推进“生产+加工+科技+品牌”一体化发展,不断提升种养规模化、加工集群化、科技集成化、营销品牌化水平,让农民就近就地就业,更多分享产业增值收益,以产业特色鲜明、要素高度集聚、设施装备先进、三产融合发展为标准,加快产业集群聚集。此外,在三产融合过程中,需要优先挖掘这些特色农产品的自身价值,并以农产品为基础延伸产业链,打破传统农业接线,实现“以一产为基础,接二连三”,向农产品初级加工与精深加工等第二产业以及观光旅游、研学旅行、文化创意等第三产业发展,延展农产品的价值链,持续提升农产品的附加值。

侧重二 提升乡村基础服务设施水平

加快补齐县乡村基础设施建设短板,统筹城乡路网、水、电、气、通讯、污水、垃圾处理等设施建设,全面提升示范县、乡、村公共基础设施水平;健全全民覆盖、普惠共享、城乡一体的基本公共服务体系,提升教育、文化、体育、医疗、卫生、社保等综合服务能力。

侧重三 培育新型农业经营主体

支持发展规模适度的农户家庭农场和种养大户,鼓励农民以土地、林权、资金、劳动、技术、产品为纽带,开展多种形式的合作与联合,积极发展生产、供销、信用“三位一体”综合合作,依法组建农民合作社联合社;引导新型农业经营主体集群集聚发展,参与粮食生产功能区、重要农产品生产保护区、特色农产品优势区以及现代农业产业园、农业科技园、农业产业化示范基地等建设,促进农业专业化布局、规模化生产。

西部地区:以特色为重,结合独特资源发展特色产业

西部地区不同省份自然条件差异性较大,因此结合自身特色大力发展戈壁农业、山地农业、文化旅游等特色产业,通过特色产业带动乡村振兴发展。

侧重一 大力发展特色主导产业

整合乡村特色资源,拓展乡村振兴空间。全面运营文化旅游、康养旅游等,打造国家级旅游景区、基地等高质量产品,开发精品文化旅游线路,推动乡村文化旅游产业融合发展。充分利用山地、戈壁沙漠资源,引进社会资本,大力支持发展户外拓展、山地康养、沙漠越野等区域特色旅游项目。加快构建跨界产业链,打造集商贸物流、电子商务、物流金融、物流综合配套服务于一体的平台。充分结合自然环境,大力发展戈壁农业、山地农业、循环农业和休闲观光农业,因地制宜发展乡土特色加工产业,推动发展乡村电商,积极推进城乡融合发展产业示范园建设,促进一二三产业融合发展。

侧重二 构建乡村特色文化品牌

传承和挖掘少数民族文化、川渝文化、藏族文化等特色文化元素,使得地方传统文脉得以延续,同时构建不同区域的乡村特色文化标识,增强品牌影响力和标识度。将乡村特色IP融入到文创产业、文旅产业等,打造地方特色旅游产品、文创产品、土特产品等,充分释放乡村文化资源潜力,将文化价值转化为经济价值。

侧重三 开展乡村环境整治行动

全面开展“三大革命”“四项行动”(“厕所革命”、“垃圾革命”、“风貌革命”,农业面源污染治理行动、村庄环境集中整治行动、村级公益性设施共建共管共享规范提升行动、文明素养培育行动),推动乡村人居环境从面上整洁转向品质提升、从阶段性整治转向长治久美、从环境整治转向环境与乡风文明“内外双提”,推动乡村环境从基础整治向美丽宜居升级。